Krankheitsbilder

Therapie des akuten Schubes

Entstehung von epileptischen Anfällen

Epileptische Anfälle entstehen in der grauen Substanz des Gehirns, meist in der Hirnrinde. Es gibt vielfältige Ursachen, die anfallsauslösend wirken können. Meist liegt ein fehlendes Gleichgewicht zwischen erregenden und hemmenden hirnelektrischen Abläufen vor. Narben, z. B. nach Hirnverletzungen (Geburt, Unfall, Schlaganfall, Hirnentzündungen) oder auch verschiedene Veranlagungen von Zellgruppen (genetische Ursachen, Entwicklungsstörungen) können zu fehlendem Gleichgewicht der hirnelektrischen Vorgänge führen.

Dieses Gleichgewicht zwischen Hemmung und Erregung wird dabei plötzlich in Folge exzessiver lokaler hirnelektrischer Entladungen an solch einem geschädigten Ort durchbrochen. Die epileptische Entladung breitet sich dann aus diesem Herd in die benachbarten Hirnregionen aus. Es kommt zum Ablauf eines epileptischen Anfalls. Herdanfälle sind in ihrer Ausgestaltung vom Ort des Herdes im Gehirn, vom Ausbreitungsweg, von der Intensität und von den hemmenden Mechanismen andererseits des Gehirns und möglicher Medikamente abhängig. Anfälle, die an einem solchen epileptischen Ort entstehen, werden Herdanfälle genannt.

Es kann aber auch ohne nachzuweisende Schädigung des Gehirns zu epileptischen Anfällen kommen. Diese entstehen häufig durch eine zu starke Synchronisierung von elektrischer Hirnaktivität, es kommt zu einem „Aufschaukeln“ hirnelektrischer Vorgänge und ab einem bestimmten Überschreiten von Hemmmechanismen schließlich zu einem generalisierten Ausbruch von epileptischer Aktivität durch das Aufschaukeln selber. Bei den generalisierten Epilepsien laufen solche Ausbrüche epileptischer Aktivität gleichzeitig über mehrere Hirnstrecken ab. Solche Anfallsursachen spielen häufig bei vererbbaren Epilepsien eine Rolle und insbesondere auch bei den altersgebundenen Epilepsien, also bei den Epilepsien des Kindes- und Jugendalters. Hier kommt es häufig im Erwachsenenalter zum Verschwinden der Anfälle.

Diagnose

Nicht jede Bewusstseinsstörung oder verkrampfende Muskulatur bedeutet, dass ein epileptischer Anfall abgelaufen ist. Es kann auch beim Kreislaufkollaps (Synkope) zu Bewusstseinsverlust und sogar auch zu einer Verkrampfung der Muskulatur kommen.

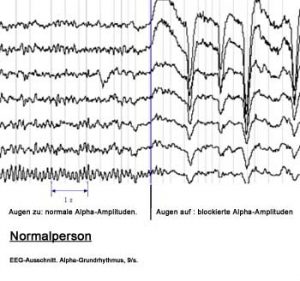

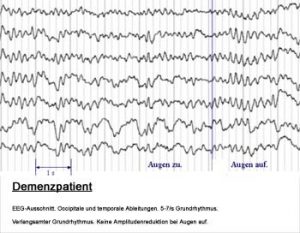

Auch gibt es Bewusstseinsveränderungen, die wie ein epileptischer Anfall anmuten, aber andere Ursachen haben, wie z. B. psychogene (dissoziative) nichtepileptische Anfälle und Affektkrämpfe im Kindesalter. Ein nur einmalig erlebter zerebraler Anfall kann möglicherweise auch nur provoziert sein und lässt nicht unmittelbar die Diagnose einer Epilepsie zu. Wenn ein unprovozierter oder mehrere nicht provozierte Anfälle abgelaufen sind und sich auch im EEG (Hirnstromaufzeichnung, Elektroenzephalogramm) typische epilepsierelevante Veränderungen finden, ist von der Diagnose eines zerebralen Anfallsleidens (Epilepsie) die Rede. Zerebrale Anfälle können als Begleitsymptome von Hirnerkrankungen (Schlaganfall, Hirntumor, Hirnnarben, Stoffwechselerkrankungen) auftreten.

Grundlagen für Anfallsabläufe

Entspringt der Anfall einem bestimmten Ort im Gehirn (Herdanfall) richten sich die Symptome und die Ausgestaltung des Anfallablaufs nach dem Ort der Entstehung und der Ausbreitung im Gehirn. Bestimmte Hirnareale sind für bestimmte Hirnfunktionen zuständig. Im zerebralen Anfall kommt es dann zu einer meist auf den Ort der Ausbreitung bezogenen Veränderung des Verhaltens bzw. Veränderung der hier lokalisierten Hirnfunktionen.

Die Herdanfälle sind deshalb häufig bei verschiedenen Patienten nicht identisch und Patienten mit einer herdgebundenen Epilepsie unterscheiden sich in der Ausgestaltung (Semiologie) eines solchen Anfalls.

Die häufigste Form des Herdanfalls ist der Temporallappenanfall bzw. die Temporallappen-Epilepsie. Bei der Temporallappen-Epilepsie kommt es zu psychomotorischen Anfällen. Die psychomotorischen Anfälle gehen mit einer Bewusstseinsstörung einher, ohne dass die Betroffenen das Bewusstsein verlieren müssen. Es kommt auch zu Veränderungen der Bewegungen (Motorik). So durchlaufen die Patienten bestimmte Bewegungsmuster oder sogenannte motorische Schablonen, ohne dass diese willkürlich verändert werden. Die Beeinflussung von außen durch Zurufen oder Schütteln oder Ähnliches ist meist nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Ist das Bewusstsein während des Anfalls verändert, wird der Begriff „komplex“ dafür verwendet. Da ein solcher Anfall aus einem Herd (Fokus) entspringt, benennt man diese Gruppe von Anfällen auch komplex-fokale Anfälle.

Die Anfälle aus einem zur Schädelmitte gerichteten Herd im Temporallappen sind meist komplex-fokale bzw. psychomotorische Anfälle – sie bilden die häufigste Untergruppe.

Verlauf von psychomotorischen Anfällen

Der Ablauf beginnt häufig mit einer Aura. Der Betroffene bemerkt eine von der Magengegend aufsteigende Übelkeit oder ein aufsteigendes Gefühl des Unwohlseins oder Beklemmtheit. Es kann auch Angst, Panik oder Ähnliches hinzukommen; auch Glücksgefühle können bestehen. Bekannt sind auch Halluzinationen von Gerüchen oder Veränderungen der Geruchswahrnehmung während der Aura. Die Aura kann nur Momente bis sekundenlang dauern und entspricht dem Beginn der epileptischen Entladungen in dem Anfallsherd. Mit Ausbreitung der epileptischen Entladungen über benachbarte und weitere Hirnregionen des Herdes verschwindet die Aura. Nun ist der Betroffene meist nicht mehr bei vollem Bewusstsein. Er reagiert nicht auf Ansprache, ist aber wach, und es kommt häufig zu einer kurzdauernden Bewegungsstarre. Daran schließt sich dann ein Nesteln, Lachen, Drehen, Beinausstrecken, Schmatzen an. Häufig verharrt der Patient auch lediglich in der gerade durchgeführten Bewegung. Auch Schlucken, Schmatzen, Lecken und Rülpsen kommen vor. Diese Anfallsymptome dauern insgesamt bis zu 2 Minuten, meist sind sie kürzer. Der Anfall endet prompt. Der Betroffene beginnt sich zu reorientieren und kann sich meist nicht an den Anfallsablauf erinnern; die Aura dagegen kann erinnert werden.

Verlauf anderer Herdepilepsien

Abhängig von dem Ort des Epilepsieherdes variiert die Ausgestaltung der Anfallsabläufe. So gibt es insbesondere bei Herden im Frontallappen auch Abläufe von kompliziertesten motorischen und gestischen Automatismen, bei Anfällen des occipitalen Hirnlappens Störungen des Sehens und der visuellen Wahrnehmung. Bei Temporallappen-Epilepsie mit Ursprung oder Verteilung im Bereich der Sprachregionen können Sprachstörungen im Laufe des Anfalls und nach dem Anfall auftreten.

Verlauf sekundär generalisierter Anfälle

Nicht selten können die aus einem Herd entsprungenen psychomotorischen Anfälle in einen sogenannten „großen Anfall“ einmünden. Solche sekundär generalisierten Anfälle beginnen dann ebenfalls mit einer Aura, gehen in eine Bewegungsstarre und schließlich in eine Muskelstarre über, die tonischer Ablauf genannt wird. Schließlich kommt es zu einem rhythmischen Zucken und Schlagen der Arme und Beine, das den klonischen Teil des Anfallsablaufs darstellt. Solche aus einem Herd sekundär generalisierten tonisch- klonischen Anfälle sind schwerer und ergreifen in der hirnelektrischen Ausbreitung größere und weitere Anteile des gesamten Gehirns. Im Anfallsverlauf kommt es zu einem Zungenbiss oder Einnässen. Der tonisch-klonische Anfall bricht meist nach bis zu 2 Minuten Dauer abrupt ab, und es setzt der Terminalschlaf ein, aus dem der Betroffene nur schwer und nicht vollständig weckbar ist. Auch können nach einem solchen sekundär generalisierten tonisch-klonischen Anfall Hirnfunktionsstörungen festgestellt werden. Sie stammen von Hirnarealen, in denen die epileptischen Entladungen besonders heftig und lang andauernd abgelaufen waren.

Generalisierte Anfälle

Tonisch-klonische Abläufe von zerebralen Anfällen können aber auch ohne Vorläufersymptomatik abrupt einsetzen, z. B. bei generalisierter Epilepsie, wenn es keinen einzelnen Anfallsherd gibt. Zu den generalisierten Epilepsien zählen auch viele der altersgebundenen Epilepsien. Eine häufige altersgebundene Epilepsie ist die Epilepsie des Schulkindalters, auch Absencen-Epilepsie genannt.

Absencen Epilepsie

Bei der Absencen-Epilepsie kommt es üblicherweise nicht zu starken Bewegungsveränderungen, vielmehr starren die häufig 6 – 8jährigen Schulkinder für etwa 10 Sekunden in den Raum oder auf einen bestimmten Gegenstand und sind während dieser Zeit nicht ansprechbar. Sie können sich an diese Bewusstseinslücke nicht erinnern. Nach einer solchen Absence bestehen orientierend keine wesentlichen Veränderungen, und ein solches Kind kann häufig, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt hätte, unverändert am Unterricht teilnehmen oder Ähnliches. Solche Kinder können einmal stolpern oder fallen, ohne dass eine Ursache erkannt wird, oder aber mit dem Fahrrad stürzen ohne eine von außen erkennbare Ursache. Ursache ist vielmehr die Absence.

Psychogene (dissoziative) nichtepileptische Anfälle

Die Differentialdiagnose psychogener Anfällen versus epileptische Anfälle ist schwierig. Häufig werden psychogene epileptische Anfälle insbesondere bei Therapieresistenz nicht erkannt. Im Mittel sollen bis zu 7 Jahren Krankheitsdauer vergehen, bis es zur sicheren Diagnose von psychogenen Anfällen kommt.

Psychogene nichtepileptische Anfälle sind Ereignisse, die epileptischen Anfällen ähneln, allerdings durch psychische Prozesse ausgelöst sind. Sie sind nicht durch epileptische neuronale Störungen verursacht.

Die Diagnose lässt sich meist durch Beobachtung der Anfälle stellen. So ist bei psychogenen nichtepileptischen Anfällen die Anfallsdauer allgemein länger als 2 Minuten, und es kommt auch durchweg zum Lidschluss bei psychogenen nichtepileptischen Anfällen. Bei epileptischen Anfällen ist beides sehr selten und ein epileptischer Anfall dauert nur selten länger als 2 Minuten. Bei psychogenen nichtepileptischen Anfällen bestehen häufig eine psychiatrischen Behandlung, häufig multiple Operationen und invasive Untersuchungen sowie häufig multiple unerklärte körperliche Beschwerden. Auch sexueller und physischer Missbrauch ist häufig. Diese genannten Auffälligkeiten sind bei epileptischen Anfällen selten.

Ein drei- bis fünffaches Ansteigen des Basalwertes von Prolaktin oder Kortisol im Blutserum etwa 15 – 20 Minuten nach dem Anfall ist bei etwa einem Drittel der epileptischen Anfälle feststellbar. Hormonanstiege bei psychogenen Anfällen können aber auch vorkommen.

Im EEG lässt sich bei psychogenen Anfällen keine epileptische Aktivität nachweisen. Häufig kann zur Diagnose auch eine längere Video-EEG-Beobachtung beitragen. Oft lassen sich auch bei psychogenen Anfällen Anfälle durch Gabe eines Placebos provozieren und beenden. Es kann auch zu Kombinationen von „echten“ epileptischen Anfällen und zusätzlichen psychogenen nichtepileptischen Anfällen kommen, was die Diagnostik erschwert.

Unterscheidung zwischen epileptischem und psychogenen Anfall

nach Reuber et al. 2003

Die Therapie muss auf die jeweiligen einzelnen Patienten abgestimmt werden, da die Verursachung nicht einheitlich ist. Hier muss insbesondere bedacht bleiben, dass auch sexueller und physischer Missbrauch zu psychogenen Anfällen führt. Diagnostische Zuordnung insbesondere zu posttraumatischen Belastungsstörungen und Angststörungen sind sinnvoll. Psychotherapie und Soziotherapie sollten eingesetzt werden. Auch die Einnahme von Serotonin-Wiederaufnahmehemmer kann positiv sein.

Selbst bei Diagnosestellung können die Patienten nur schwierig ihr Krankheitsbild akzeptieren und bestehen auf Fortfahren der antikonvulsiven Medikation obwohl keine Epilepsie vorliegt. Behandlungen in psychosomatisch orientierten Kliniken, die sich insbesondere mit dissoziativen Störungen befassen, sind sinnvoll.

- Reuber, M. und Bauer, J.: Psychogene nichtepileptische Anfälle. Deutsches Ärzteblatt Heft 30, Jahrgang 100, S. 2013 – 2018, 2003.

- Reuber, M., Fernandez, G., Bauer, J. et al.: Diagnostic delay in patients with psychogenic non-epileptic seizures. Neurology 58: 493 – 495, 2002.

- Stefan, H.: Epilepsien. Diagnose und Behandlung. Georg Thieme Verlag 1999, Stuttgart.

Verbreitung der Krankheit

Die jährliche Rate an Neuerkrankung für Epilepsie wird in entwickelten Ländern mit etwa 40 – 70 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner angenommen (Inzidenz). Weltweit wird geschätzt, dass etwa 3 – 5% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens an einer Epilepsie erkranken (Prävalenz), dies allerdings nur vorübergehend. Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im neurologischen Fachgebiet. Die Häufigkeit aktiver Epilepsien zu einem bestimmten Zeitpunkt wird auf 0,5 – 1 % der Bevölkerung geschätzt. In Deutschland leben etwa 500.000 Menschen mit behandelter aktiver Epilepsie. Bei Menschen mit geistiger Behinderung beträgt die Prävalenz 20 %. Dies liegt daran, dass Hirnschädigungen häufig auch Epilepsien verursachen. Man schätzt, dass etwa 400.000 Patienten in Deutschland an Epilepsie behandelt werden. Von diesen 400.000 Patienten werden etwa 120.000 von den Hausärzten allein behandelt. Hausärzte überweisen ca. 75 % dieser Patienten an Neurologen oder Nervenärzte. Besonders Patienten mit fortbestehenden Anfällen oder Nebenwirkungen der Medikamente werden an Epilepsie-Ambulanzen weitergeleitet (ca. 7 – 10 %). Mehr als zwei Drittel der Patienten sehen durch die Epilepsie Beeinträchtigungen im täglichen Leben. Der Anteil der erwerbstätigen Epilepsie-Patienten beträgt nur 50 % der allgemeinen Erwerbstätigkeitsquote.

Therapie

Die Medikamente gegen Epilepsie (Antiepileptika) wirken über eine Verstärkung der hemmenden hirnelektrischen Vorgänge, oder aber sie verhindern das Aufschaukeln bzw. die rhythmische überschwellige Entladung der Nervenzellen. Erst wenn die Diagnose von zerebralen Anfällen (epileptische Anfälle) durch den Neurologen oder Nervenarzt gesichert ist, sollten diese Medikamente eingenommen werden. In fast 60 – 80 % der Fälle tritt mit guter medikamentöser Einstellung kein Anfall mehr auf. Patienten, die mit Medikamenten aber weiterhin Anfälle haben, können in speziellen Epilepsie-Zentren untersucht und auch operiert werden, so dass durch die Operation Anfallsfreiheit eintritt.

Therapieziel ist die Anfallsfreiheit. Es gibt zahlreiche bewährte, seit langem eingeführte Antiepileptika und zahlreiche in den letzten Jahren zugelassene neue. Antiepileptika können auch falsch verordnet werden. Beispielsweise gibt es Substanzen, die nur gegen generalisierte Epilepsie helfen, nicht aber gegen Herdanfälle. Nebenwirkungen bestehen bei fast allen Antiepileptika, sie sind häufig gut kontrollierbar. Die Alltagsbefindlichkeit kann durch Nebenwirkungen beeinträchtigt werden; meist wiegt die Beeinträchtigung aber weniger als die Beeinträchtigung durch nicht behandelte Anfälle.

Notwendigkeit der medikamentösen Behandlung

Nach zwei unprovozierten Anfällen sollte nach vorhergehender intensiver neurologischer Abklärung mit Antiepileptika therapiert werden. Kam es lediglich zu einem Gelegenheitsanfall, provoziert durch Schlafentzug, Alkohol, Fieber oder Medikamente, kann auch Lebensregulierung und Verlaufsbeobachtung zunächst durchgeführt werden. Nach Patientenwunsch kann aber bereits ein erster unprovozierter Anfall medikamentös eingestellt werden.

Die Auswahl der Antiepileptika richtet sich nach dem Anfallstyp und erfolgt zuerst nur in Therapie mit einer Medikamentensubstanz (Monotherapie). Sprechen die Anfälle auf das Medikament nicht an, erfolgt die Umstellung auf ein weiteres Medikament der I. Wahl. Bei weiterem fehlenden Ansprechen erfolgt die Kombinationstherapie – häufig auch mit einem der neueren Antiepileptika. Bestehen weiterhin Anfälle und ist die Epilepsie medikamentös nicht anfallsfrei einzustellen, kann die prächirurgische Abklärung erfolgen. Viele therapieresistente Fokalepilepsien sind durch operative Behandlung heilbar oder zumindest anfallsfrei einzustellen.

Bei den primär-generalisierten Epilepsien ist eine Operation selten angebracht. Sie kann sinnvoll sein bei Sturzanfällen (Kallosotomie mit Durchtrennung des Balkens zwischen linker und rechter Hirnhälfte). Auch Elektrostimulation des Vagusnervs kann hier hilfreich sein.

Wer behandelt Patienten mit Epilepsie?

Hausarzt

Kommt es zu Störungen des Bewusstseins oder auch zu abnormen Bewegungsabläufen mit Störung des Bewusstseins oder zu einem tonisch-klonischen Anfall, sollte der Patient sich zunächst an seinen Hausarzt wenden. Dieser kann die allgemeinen Faktoren zur Anfallsauslösung eingrenzen und auch Bewusstseinsveränderungen auf Grund anderer Erkrankungen abwägen. Über Epilepsie des Kindes – Jugendalters wissen die Kinderärzte viel, häufig sind diese auch auf Epilepsien spezialisiert.

Neurologe (Nervenarzt)

Um die näheren Ursachen des Anfalls zu untersuchen, sollte der Patient dann aber an einen Neurologen oder Nervenarzt weitergeleitet werden. Dieser untersucht mit dem Elektroenzephalogramm (EEG) die Hirnströme. Er führt an Hand der Anfallsbeschreibung und Ausgestaltung des Anfalls eine Typisierung des Anfalls durch. Da die Anfallstypisierung zur weiteren medikamentösen Therapie wichtig ist, sollte die Durchführung der medikamentösen Therapie von fachärztlicher Seite (Neurologe) gesichert werden. Bei einem Erstanfall muss nach auslösenden Faktoren der Epilepsie gefahndet werden. Anfälle können auch durch Hirnblutung, Entzündungen des Gehirns, Hirntumoren, Stoffwechselveränderungen ausgelöst werden. Neben der neurologischen Untersuchung ist die Durchführung des Elektroenzephalogramms, eines Kernspintomogramms oder Computertomogramms sowie Laborwertuntersuchungen und gegebenenfalls auch Nervenwasseruntersuchung (Liquor) notwendig. Auch Vergiftungen können zu Anfällen führen.

Kontrolle von Nebenwirkungen

Die medikamentöse Therapie muss wegen der Nebenwirkungen auf das Blutbild, die Leber- und Nierenfunktionen sowie anderer wichtiger Körperfunktionen ärztlich kontrolliert sein. Hier sollten Neurologe und Hausarzt zusammenarbeiten. Von den meisten Antiepileptika lassen sich auch die Konzentrationen des Medikaments im Blut messen. Die Bestimmung dieser Wirkspiegel ist zur Verbesserung der Therapie wichtig; auch können dadurch Überdosierungen vermieden werden. Wichtigstes Ziel bei der medikamentösen Therapie ist die Anfallsfreiheit soweit dies möglich ist. Auffälligkeiten im EEG verbessern sich durch Antiepileptika, es ist aber nicht zwingend bei erreichter Anfallsfreiheit noch vorhandene EEG-Auffälligkeiten zusätzlich medikamentös zu behandeln.

Epilepsie und Schwangerschaft (Update 2020)

Insgesamt stehen über 20 verschiedene Medikamente (Antikonvulsiva) zur Therapie

eines Krampfleidens zur Verfügung. Das primäre Ziel der Therapie ist immer

Anfallsfreiheit bei guter Verträglichkeit der Medikamente.

Bei Frauen bis zum Einsetzen der Menopause gibt es darüber hinaus zu beachten, dass

sowohl ein Krampfleiden, als auch die antikonvulsive Medikation negative Auswirkungen

auf eine Schwangerschaft und die kindliche Entwicklung haben können. Auch

bestehen Wechselwirkungen zwischen Antikonvulsiva und Kontrazeptiva, sodass durch

gegenseitige Enzyminduktion sowohl Antikonvulsiva, als auch Kontrazeptiva weniger

wirksam sein können.

Kein einziges Antikonvulsivum ist laut Hersteller direkt für die Therapie von Schwangeren

gedacht oder zugelassen, aber aus klinischen Studien ist bekannt, welche Medikamente

potentiell gefährlich sind und bei welchen nicht mit Problemen zu rechnen ist.

Deshalb sollte, sofern nötig, vor einer SSW auf ein geeignetes Medikament umgestellt

werden.

Bei Patientinnen mit Epilepsie hat eine geplante Schwangerschaft viele Vorteile. Die

Medikamente und ihre Dosierung kann den Bedürfnissen während Schwangerschaft und

Geburt angepasst werden.

Bei bereits eingetretener Schwangerschaft sollte die Therapie in der Regel nicht mehr

umgestellt werden, um keine Rezidive bzw. eine Verschlechterung der Anfallssituation zu

riskieren. Die Organanlage ist mit der 12. Schwangerschaftswoche weitgehend

abgeschlossen, sodass eine teratogene (fruchschädigende) Wirkung von Medikamenten

vor allem in der Frühschwangerschaft problematisch ist. Die Einnahme von Folsäure kann

protektiv wirken.

Grundsätzlich ist jedoch das kindliche Risiko bei einem epileptischen Anfall der

Mutter höher als das Risiko für eine medikamenteninduzierte Schädigung, sodass

eine antikonvulsive Medikation auf keinen Fall einfach abgesetzt werden sollte.

Ca 2/3 aller Patientinnen sind während der Schwangerschaft anfallsfrei, bei nur 16% findet

sich eine Verschlechterung (Battino et al., 2013; La Neve et al., 2014).

Eine Zunahme an epileptischen Anfällen im 2. oder 3. Trimenon kann auf eine erhöhte

Medikamentenausscheidung und folgend eine erniedrigte Serumkonzentration

zurückgeführt werden, sodass regelmäßige Kontrollen der Medikamentenspiegel

notwendig sind.

Trotz eines Übertritts geringer Mengen an Antikonvulsiva in die Muttermilch, ist Stillen

ohne negative Folgen für das Kind. Der positive Effekt des Stillens ist auch bei Müttern

unter antiepileptischer Therapie belegt (Veiby et al., 2013).

Ein Kaiserschnitt aus Angst vor Anfällen ist nicht indiziert, das Kind kann auf natürlichem

Weg geboren werden. Die Antikonvulsiva sollten wie üblich eingenommen werden.

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Epilepsie und Fahrtauglichkeit (Update 2020)

„Nach §2, Abs. 4 Straßenverkehrsgesetz (StVG), ist zum Führen von Kraftfahrzeugen

(nur) geeignet, wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt

und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder

gegen Strafgesetze verstoßen hat.“ (Positionspaper DGN Fahrtauglichkeit)

Epileptische Anfälle am Steuer können zu schweren Unfällen führen. Deswegen gilt

grundsätzlich: Solange ein erhöhtes Risiko für einen epileptischen Anfall besteht, besteht

keine Fahrtauglichkeit. Menschen mit Epilepsie dürfen also nur ein Kraftfahrzeug steuern,

wenn sie anfallsfrei sind.

Wer nach § 315c des Strafgesetzbuches im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, „obwohl er

infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu

führen […] und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen

von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit

Geldstrafe bestraft.“ (StGB)

Zusätzlich kann es versicherungs- und privatrechtliche Konsequenzen geben.

Es erfolgt eine Unterteilung in Gruppe 1 (PKW; Führerscheinklassen A, A1, A2, B, BE, AM,

L, T) und Gruppe 2 (LKW/Bus; Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF)

Gruppe 1: Patienten dürfen unter folgenden Bedingungen wieder ein Kraftfahrzeug

führen:

1) Bei einem einmaligen Anfall

- nach einer anfallsfreien Zeit von 3 Monaten bei einem provozierten Anfall

(u.a. Fieber, Schlafentzug, Alkohol) ohne sonstige Hinweise auf erhöhe

Anfallsbereitschaft und Wegfallen der anfallsauslösenden Bedingungen - nach einer anfallsfreien Zeit von 6 Monaten bei einem unprovozierten Anfall

ohne sonstige Hinweise auf erhöhe Anfallsbereitschaft

2) Bei der Diagnose Epilepsie

- nach einer anfallsfreien Zeit von 1 Jahr

- bei ausschließlich an den Schlaf gebundenen Anfällen nach 3-jähriger

Beobachtungszeit - bei einfachen fokalen Anfällen ohne Bewusstseinsstörung oder sonstige

Behinderung nach 1-jähriger Beobachtungszeit - bei einem Anfall nach langjähriger Anfallsfreiheit nach einer Zeit von 6

Monaten

3) Bei der Beendigung einer antikonvulsiven Therapie

- Fahrpause während der Reduzierung der Medikament sowie für die ersten

3 Monate nach Absetzen der Medikation

Gruppe 2: Die Auflagen sind erheblich strenger. Nur unter folgenden Bedingungen sind

Epilepsie-Patienten für das Führen eines LKW und den beruflichen Personentransport

geeignet:

1) Bei einem einmaligen Anfall

- nach einer anfallsfreien Zeit von 6 Monaten bei einem provozierten Anfall

ohne sonstige Hinweise für erhöhe Anfallsbereitschaft und Wegfallen der

anfallsauslösenden Bedingungen - nach einer anfallsfreien Zeit von 2 Jahren bei einem unprovozierten Anfall

ohne sonstige Hinweise für erhöhte Anfallsbereitschaft

2) Bei der Diagnose Epilepsie:

- nach einer anfallsfreien Zeit von 5 Jahren ohne medikamentöse Therapie

(praktisch ist bei einer Epilepsie nicht damit zu rechnen, dass jemals wieder

ein LKW oder Bus gefahren werden kann).

Neuerwerb des Führerscheins: Im Antragsformular der Straßenverkehrsbehörde muss die

Frage nach Vorliegen einer Epilepsie oder chron. Krankheit bejaht werden. Daraufhin

muss i.d.R. ein ärztliches Attest oder ein verkehrsmedizinisches Gutachten vorgelegt

werden, das eine Aussage über die Fahrtauglichkeit trifft.

Für weitere Information/Quelle:

Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung – BASt 2017

Positionspaper DGN Fahrtauglichkeit

Holger Grehl, Frank Reinhardt: Checkliste Neurologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart

2016

A. Hufschmidt, C.H. Lücking, S. Rauer: Neurologie compact, Georg Thieme Verlag,

Stuttgart 2013

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Literatur für Patienten

- Schmidt, Dieter: Epilepsienfragen und -antworten, 5. Aufl., Zuckschwerdt-Verlag, 1999

ISBN 3-88603-679-0 - Schmidt, Dieter: Taschenatlas Epilepsien, 1992

ISBN 3-88603-446-1 - Degen, Rolf: Die zerebralen Anfallsleiden – Epilepsien, 1988

ISBN 3-528-07981-9 - Epilepsiebericht 1998, Hrsg. Epilepsiekuratorium,

ISBN 3-9805386-3-X - Heinen, Gerd: Bei Tim wird alles anders. Berlin. Verlag einfälle, 1996

ISBN 3-9805386-0-5 - Informationstafeln Epilepsie (Altrup, Specht. Hrsg), 1997 Novartis Pharma Verlag, 90327 Nürnberg

ISBN 3-929126-09-5

Epilepsie oder Ohnmacht (Synkopen) bei älteren Patienten

Die Häufigkeit von cerebralen Anfällen bzw. epileptischen Anfällen ist bei Patienten, die älter als 65 Jahre sind, höher als bei Kindern und Jugendlichen. Die häufigste Ursache von Epilepsien im höheren Lebensalter sind abgelaufene Durchblutungsstörungen oder Schlaganfälle.

Zum Schutz vor Anfällen können die bekannten Antiepileptika genommen werden. Bei älteren Patienten ist allerdings durch Begleiterkrankungen von internistischer Seite, z. B. der Leber, der Nieren und auch durch zusätzliche Medikamentengabe für mögliche Herzerkrankungen oder andere Erkrankungen die Wahl der Medikamente und ihre Dosierung schwieriger.

Die Verträglichkeit der Medikamente ist im Alter weniger gut. Die Antiepileptika werden deshalb häufig auch ohne Rücksprache des Patienten mit dem Arzt abgesetzt. Hier kommt es auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Patient, Angehörigen und Arzt an. Bei älteren Epilepsie-Patienten muss die Dosisfindung sehr sorgfältig erfolgen. Die Aufdosierung erfolgt in der Regel langsam, d.h. in Tagen und Wochen. In etwa 70% aller Fälle kann eine medikamentöse Beherrschung der Anfälle erreicht werden.

Diagnose

Zu Ohnmachten, Stürzen, Dämmerzuständen, Episoden mit Gedächtnisstörungen und ähnlichen Beschwerden, wie sie auch bei cerebralen Anfällen (Epilepsie) auftreten, kommt es im Alter gehäuft. Eine diagnostische Zuordnung des Beschwerdebildes ist vor einer Therapie notwendig und sollte vom Neurologen und Internisten durchgeführt werden.

Dazu benötigt der Arzt zunächst eine exakte Beschwerdeschilderung des Ablaufs der Bewusstseinsveränderung. Dies kann, soweit vom Patienten erinnerlich, vom Patienten selber durchgeführt werden. Besonders wichtig ist aber die Verhaltensdarstellung durch Angehörige oder Beobachtende, da dadurch der Arzt relevante Informationen zur Diagnostik erhält. Beispielsweise lassen sich dadurch bereits wichtige Unterschiede zwischen Ohnmachtsanfällen und epileptischen Anfällen feststellen. Hierzu siehe bitte Tabelle.

Unterscheidung zwischen Synkope und epiletischem Anfall

| Synkope | Epileptischer Anfall | |

|---|---|---|

| Alter | jedes Alter | jedes Alter |

| Provokation | emotionale Belastung | Schlafentzug, spezifische Trigger bei Reflexepilepsien |

| Position | aufrecht | jede Position |

| Tageszeit | Wachen | Wachen und Schlaf |

| Hautkolorit | blass | normal oder zyanotisch |

| Aura | Schwindel, Sehstörung, Übelkeit | vielgestaltig, z.T. ähnlich der Synkope geschildert |

| Beginn | schleichend, selten abrupt | plötzlich oder nach Aura |

| Motorische Symptome | bei Asystolie >15 Sekunden Tonisierung möglich | häufig |

| Zungenbiss/Einnässen | möglich | möglich, bei Grand mal häufig |

| Autonome Störungen | üblich | selten |

| Dauer | kurz | kurz bis länger |

| Verletzung | selten | möglich |

| Einnässen | selten | häufiger vorkommend |

| Postiktale Desorientiertheit | selten, eher rasche Erholung | möglich, langsamere Erholung durchaus zu erwarten |

| Motorische Entäußerung | je nach Dauer Tonisierung | häufig |

| Automatismen | nicht zur erwarten | häufig bei fokalen Anfällen oder Grand mal |

| EEG | interiktal unauffällig, iktal verlangsamt | interiktal häufig abnorme Befunde, iktal Rhythmisierung fokal oder generalisiert je nach Anfallstyp |

Der Neurologe wird zur Überprüfung der Hirnfunktionen ein EEG (Elektroenzephalogramm) und zur Kontrolle der Durchblutungssituation eine Ultraschalluntersuchung der gehirnversorgenden Arterien durchführen. Auch muss eine bildgebende Diagnostik des Gehirns mit Computertomographie (CT) und bei unauffälligem CT eine Kernspintomographie des Gehirns bei Erstdiagnostik vorgenommen werden. Dabei lässt sich dann meist die Ursache für einen Anfall finden, insbesondere Durchblutungsstörungen oder auch Hirntumore oder Gefäßanomalien. Auch venöse Blutungen zwischen Schädel und Gehirn (Subduralhaematome), die beispielsweise nach einem Sturz bei älteren Patienten auftreten, lassen sich damit beweisen.

Handelt es sich um Ohnmachtsanfälle und nicht um epileptische Anfälle, so ist eine zusätzliche intensive internistische und kardiologische Diagnostik notwendig. Hierbei müssen insbesondere Herzfunktionsstörungen, beziehungsweise Herzrhythmusstörungen auch im Zusammenhang mit gegebenen Medikamenten ausgeschlossen werden. Bei Flüssigkeitsmangel, ausgelöst durch Hitze oder fieberhafte Infekte, kann es auch zu Kreislaufkollaps und Ohnmachtsanfällen kommen. Auch erniedrigte Blutdruckwerte durch blutdrucksenkende Medikamente können eine Rolle spielen. Zahlreiche Medikamente können ebenfalls kreislaufbedingte Ohnmachtsanfälle oder epileptische Anfälle auslösen. Hier ist die Kontrolle und die Verträglichkeit der Medikamente untereinander notwendig. Auch Schwankungen des Blutzuckerspiegels im Rahmen von Diabetesbehandlung können Hirnfunktionsstörungen und Epilepsie, aber auch Kreislaufstörungen hervorrufen.

Übersicht über die wichtigsten Ursachen von Synkopen

Kardial (output)

- Herzvitien, insbesondere Aorten-, Mitralklappenstenosen, Embolien

- Myokardinfarkt, perikardiale Tamponade

- Bradyarrhythmie: Sick-sinus, AV-Block II. und III. Grades (Typ MOBITZ), ventrikuläre ES etc. Synkopen ohne Prodrome; (Glossopharyngeusneuralgie, Schlucken)

Tachyarrhythmie: supraventrikulär, ventrikulär QT-Verlängerung: Jerwell-Länge-Nielsen, Romano-Ward-Syndrom

Venöser Rückfluss

- VALSALVA-Manöver, Husten, Miktion, Vorhof-Myxom

Gehirndurchblutung

- Hypoxie, Hypovolämie, Anämie

- Extrakranielle oder intrakranielle Gefäßstenosen

- Migraine accompagnée

- Hyperventilationskonstriktion

Neurologische Grunderkrankung

- Hirnstamm (Syringobulbie), Multisystematrophie

- ALS

- Polyneuropathie, Guillain-Barré-Syndrom

- Autonome Funktionsstörungen

Internistische Ursachen von epileptischen Anfällen

Neben den Ohnmachtsanfällen durch Kreislauffunktionsstörungen kommt auch eine Reihe von internistischen Erkrankungen in Frage, die besonders im Alter zu epileptischen Anfällen führen. Bei Diabetes mellitus können Hypoglykämien oder nichtketotische Hyperglykämien sowohl fokale als auch generalisierte Anfälle auslösen. Nierenerkrankungen bei Dialyse oder chronischem beziehungsweise akutem Nierenversagen führen zu urämischer Enzephalopathie. Auch bei Leberzirrhose mit hepatischer Enzephalopathie treten Anfälle auf. Autoimmunerkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen) wie Lupus erythematodes, Sjögren-Symptom können zu Anfällen führen, ebenfalls Entzündungen der hirnversorgenden Gefäße, auch die sogenannte Wegener-Granulomatose, Polyarthritis nodosa und die rheumatoide Arthritis. Eine thyreotoxische Krise bei Hyperthyreose bei der Schilddrüse kann mit Anfällen einhergehen ebenfalls wie eine chronische Hypothyreose oder die sogenannte Hashimoto-Enzephalitis. Diese Ursachen sind nicht die häufigsten Auslöser für epileptische Anfälle, aber sie müssen bedacht und auf Hinweise für diese Erkrankungen muss geachtet werden. Am häufigsten sind allerdings cerebro-vaskuläre Durchblutungsstörungen die Ursache von Epilepsien ab dem 60. Lebensjahr und auch Hirntumoren ab dem 50. Lebensjahr bei Erstmanifestation eines Anfalls.

Ursachen für provozierte, epileptische Anfälle (Gelegenheitsanfälle)

- Hypoglykämie

- Hyponatriämie

- Entzug (Alkohol, Barbiturate, Benzodiazepine, AE)

- O2-Mangel

Die Erregungsschwelle senkende Pharmaka (Theophyllin, Phenothiazin, trizyklische Antidepressiva, Antihistaminika, Pentazocin)

Medikamentöse Therapie im Alter

Bei der Behandlung müssen insbesondere bereits bestehende Erkrankungen der älteren Patienten und deren medikamentöse Einnahmen bedacht werden. Es finden sich im Alter verminderte Aufnahme von Medikamenten, eine verminderte Nieren- und Leberfunktion sowie eine verminderte Serum-Eiweiß-Bindung. Dies ist insbesondere für die Medikamentengabe zu bedenken. Aber auch die veränderten Körperkompartimente wie Körperfett, Muskelmasse und Wassergehalt des Körpers beeinflussen die Wirksamkeit der Medikamente. Besonders wichtig ist die veränderte, meist vermehrte Rezeptorenempfindlichkeit für verschiedene Überträgerstoffe im Gehirn im Alter.

Aufgrund dieser Fakten empfiehlt es sich, eine langsamere Eindosierung, eine niedrigere Dauerdosierung, eine häufigere Kontrolle der Nebenwirkungen auf das Gehirn zu beachten.

Ursachen der veränderten Pharmakodynamik der Antiepileptika im Alter

- Einschränkung der Nierenfunktion

- Einschränkung der Leberfunktion und damit auch

- Verminderung des Albumins

- Erhöhte Rezeptorenempfindlichkeit im ZNS

- Erhöhung des Verteilungsvolumen der AE (Abnahme der Muskelmasse, Zunahme des Körperfetts)

Links

Links zu Kliniken mit Epileptologie in Ulm und um Ulm herum

Schwerpunktpraxis Epileptologie

Die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie hat 1998 eine Arbeitsgruppe beauftragt, eine Definition von Schwerpunktpraxen zu erarbeiten. Das Anerkennungsverfahren haben folgende Praxen durchlaufen und können sich nun „Schwerpunktpraxen Epileptologie“ nennen.

Schwerpunktpraxen in Ihrer Region können über das Informationszentrum Epilepsie abgerufen werden.

Das Ausprägungsbild der Erkrankung

Überwiegend zwischen 58. – 60. Lebensjahr treten Erstsymptome auf, selten vor dem 30. Lebensjahr. Meist besteht anfänglich ein rhythmisches Zittern nur einer Hand oder auch eines Fußes, vor allen Dingen in Ruhe. Nach einiger Zeit verlangsamen sich Bewegungsabläufe und die Patienten werden etwas steifer, beim Gehen werden die Arme nicht richtig mitgeschwungen. Es kann schwerfallen, eine Bewegung zu beginnen oder sie auch abzubremsen. Die Patienten können z. B. aus einer sitzenden Position sich schlecht erheben. Der Gang wird zunehmend kleinschrittig und schlurfend, und es treten auch Gleichgewichtsstörungen und Störungen der Koordination beim Gehen auf. Schnelle Drehungen können nur langsam durchgeführt werden. Die Schrift wird kleiner, und die Mimik ist weniger lebhaft und wirkt maskenartig. Auch die Sprache wird monoton und leiser. Die Muskeln verhärten sich und bei Bewegungen kommt es zu muskulärem Widerstand. Häufig entwickeln sich Nacken- und Schulterbeschwerden. Die Symptome schreiten im Verlauf von 10 Jahren deutlich fort. Etwa nach 5 – 8 Jahren kommt es auch zu plötzlichen Unbeweglichkeiten (freezing), und Schwankungen der Symptome im Tagesablauf nehmen zu.

Morbus Parkinson - Definition und mögliche Ursache (Update 2020)

Beim Morbus Parkinson handelt es sich um eine neurodegenerative Erkrankung, bei der

es zu einem Untergang von Nervenzellpopulationen in verschiedenen Gehirnbereichen

kommt.

Besonders betroffen sind dopaminerge Neuronen in der Substantia nigra pars

compacta (ein Teil des Mittelhirns im Hirnstamm).

Als Folge kommt es zu einem Mangel des Botenstoffs Dopamin, dadurch zu einer

Verminderung der aktivierenden Wirkung der Basalganglien auf die Großhirnrinde und

schlussendlich zu einer Bewegungsstörung. Diese ist vor allem gekennzeichnet durch eine

Kombination aus Akinese (Bewegungsarmut) und mindestens einem der folgenden

Kardinalsymptome: Rigor („Steifigkeit“), Ruhetremor („Zittern“) und posturaler

Instabilität (Haltungsinstabilität).

Zusätzlich kann es zu einer Vielzahl an weiteren Begleitsymptomen kommen, u.a.

sensorischen Symptomen (Missempfindungen, Schmerzen, Verminderung des

Geruchssinns), vegetativen Symptomen (Störung der Kreislaufregulation, der Blasen- und

Darmfunktion sowie sexuellen Funktionen), psychischen Symptomen (Depression,

Schlafstörung) und kognitiven Einschränkungen.

Die Ursache für den Untergang der dopaminergen Neuronen ist noch ungeklärt.

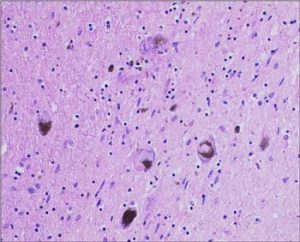

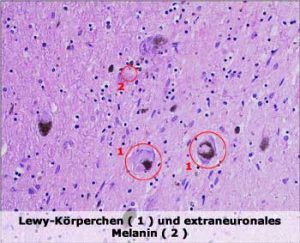

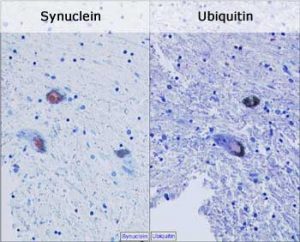

Wie auch der Morbus Alzheimer gilt der Morbus Parkinson als alpha-Synucleinopathie.

Bei diesen Erkrankungen kommt es zu einer Ansammlung des Eiweißes alpha-Synuclein

in Nervenzellen. Dem gesunden Protein kommt eine wichtige Rolle bei der Regulierung

der Dopaminausschüttung zu. Bei Parkinson und Alzheimer ist das Protein, insbesondere

die Aminosäurenkette, falsch gefaltet. Dadurch können auch weitere Proteine nicht korrekt

abgebildet werden und es kommt zu einer Ansammlung alpha-synuclein-enthaltender

Lewy-Körperchen in den Nervenzellen.

Beim Parkinson betrifft das vor allem die Neurone in der Substantia nigra, aber tatsächlich

sind Lewy-Körperchen auch in den Enden der Riechnerven (bulbi olfactorii) sowie in

Nervengeflechten der Magen- und Darmschleimhaut zu finden.

Dies führte zu der Vermutung, dass der Morbus Parkinson sich eventuell vom Darm in das

zentrale Nervensystem ausbreitet, sowie gleichzeitig über die bulbi olfactorii ins Gehirn

gelangt (Dual-Hit-Hypothese).

In Tierversuchen mit Mäusen konnte gezeigt werden, dass es wenige Monate nach einer

Injektion fehlgefalteter alpha-Synuclein-Proteine in das Muskelgewebe von Dünndarm und

Magenausgang zu alpha-Synuclein-Ablagerungen im Hirnstamm kam. Auch konnte ein

Rückgang dopaminerger Neurone in der Substantia nigra nachgewiesen werden und die

Mäuse zeigten für einen Morbus Parkinson typische Bewegungsstörungen (Sangjune Kim

et al, 2019).

Bereits vorher war in mehreren Studien gezeigt worden, dass eine Durchtrennung

bestimmter Äste des N. vagus (wichtigster Nerv des parasympathischen Nervensystems

zur Regulation der inneren Organe) einen schützenden Effekt bzgl. des Auftretens eines

Morbus Parkinson hat (Liu B, Fang F, Pedersen NL et al, 2017).

Dies konnte in dem oben beschriebenen Tierversuch bestätigt werden. Die Mäuse, bei

denen der N. vagus direkt nach der alpha-Synuclein-Injektion durchtrennt wurde, zeigten

keine Ablagerungen und keine Parkinsonsymptomatik.

Die Beobachtung beweist noch nicht, dass der Morbus Parkinson im Darm entstehen

muss, sicherlich jedoch bezieht er den Magen-Darm-Trakt mit ein. Höchstwahrscheinlich

entwickelt sich der Morbus Parkinson mehrere Jahrzehnte vor dem Auftreten klinischer

Symptome unerkannt im Körper. Ein Ausbreitungsprozess entlang der Nerven Richtung

Gehirn ist ebenso möglich wie aus dem Gehirn Richtung Körper (vgl. Walter J. Schulz-

Schaeffer, Uniklinik Saarland).

Ebenfalls noch unklar ist, wie es zu der Fehlfaltung des alpha-Synucleins kommt.

Vermutlich spielen genetische Faktoren eine Rolle, ebenso wie Neurotoxine (Nervengifte).

Ein erhöhtes Erkrankungsrisiko nach Exposition zu manchen Pestiziden (z.B. Paraquat)

oder Lösungsmitteln (z.B. Trichloräthylen) ist bekannt. Interessanter Weise führt

Tabakkonsum zu einer Reduktion des Risikos.

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Verlauf und Häufigkeit

Erstsymptome treten zwischen 50. – 60. Lebensjahr meistens auf. Eine obere Altersgrenze für das Auftreten des Morbus Parkinson gibt es nicht. Die Häufigkeit der Erkrankung in der Bevölkerung (Prävalenz) liegt bei 100 – 200 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der erkrankten Personen nimmt ab dem 50. Lebensjahr zu. In der Altersgruppe von 80 – 90 Jahren wurde eine Prävalenz von mehr als 1 % gefunden.

Jährliche Neuerkrankungen (Inzidenz) bei 10 – 20 auf 100.000 Einwohner. Zwischen dem 60. – 70. Lebensjahr kommen am meisten jährliche Neuerkrankungen dazu. Hier liegt die Inzidenz bei etwa 250 auf 100.000.

Die Parkinsonkrankheit schreitet stetig langsam fort und hat vor Einführung der Parkinsonbehandlung dazu geführt, dass fast ein Drittel der Patienten bereits 5 Jahre nach Krankheitsbeginn verstorben war. Seit Einführung der medikamentösen Behandlung (L-Dopa-Behandlung) hat sich die Mortalität von Parkinson-Patienten der Mortalität der Normalbevölkerung angenähert. Der Tod tritt bei der Parkinsonkrankheit in den meisten Fällen durch Infektionen, Insuffizienz des Herzens oder der Atmung ein.

Zellgifte als Ursache

Die Ursachen für den Schwund und den Abbau (Degeneration) von Nervenzellen im schwarzen Kern des Hirnstamms ist nicht gesichert. Man nimmt an, dass die betroffenen Nervenzellen untergehen weil sich schädigende Stoffe durch giftige Prozesse bilden. Diese Stoffe sind sogenannte freie Radikale, die anderen Molekülen Elektronen entreißen und es dadurch zur Zerstörung von lebenswichtigen Zellinhalten kommt. Insgesamt ist die Ursache aber nicht gesichert und man spricht daher bei der Parkinsonkrankheit von einem idiopathischen Parkinsonsyndrom (ca. 80 – 90 % der Fälle von Parkinsonsyndrom).

Bekannte Ursachen der Parkinsonkrankheit

Ist die Ursache bekannt, handelt es sich um ein symptomatisches Parkinsonsyndrom. Es kann nach einer Hirnentzündung auftreten. Auch Gifte können Parkinsonsyndrome verursachen, wie beispielsweise Mangan. Nach Kohlenmonoxydvergiftung (Vergiftung mit Auspuffgasen von Autos) können Parkinsonsyndrome entstehen. Ein Nebenprodukt in der Gewinnung eines Heroinersatzstoffes (MPTP) löst Parkinsonsymptome aus. Verschiedene Medikamente können Parkinson auslösen, insbesondere Medikamente, die zur Behandlung von Psychosen benutzt werden. Parkinsonsyndrome können auch nach Hirnschädigungen oder durch bestimmte Schlaganfälle beginnen.

Außerdem treten Parkinsonsyndrome nicht nur bei einer Degeneration der Bahnen zwischen schwarzem Kern und Streifenkörper auf, sondern ähnliche Bilder finden sich auch bei Zugrundegehen (Degeneration) anderer Hirnsysteme (Multisystematrophie und Untergruppen).

Diagnose

Die Diagnose erfordert mindestens zwei der drei Hauptsymptome (Unbeweglichkeit, Zittern, Muskelsteifigkeit). Andere neurologischen Symptome sollten nicht vorhanden sein oder sich auf eine unabhängige neurologische Krankheit zurückführen lassen. Ein gutes Ansprechen der Symptome auf Dopamin verstärkende Substanzen (L-Dopa) stützten die Diagnose. Zusätzliche einzelne Symptome bei der idiopathischen Parkinsonkrankheit treten unterschiedlich stark auf. Sie umfassen vermehrten Speichelfluss und Talgsekretion, Schweißstörungen, Verstopfung, Blasenstörungen, Erektionsschwäche, Depression, Verlangsamung des Denkens und verminderte Fähigkeit, Strategien und Denkkonzepte zu wechseln.

Medikamentöse Therapie

Dopaminersatz

Die Medikamente versuchen, den Mangel an Botenstoff der geschädigten oder untergegangenen Nervenzellfortsätzen des schwarzen Kerns beim Kontakt mit den Zellfortsätzen des Streifenkörpers zu ersetzen. Durch Zufuhr von L-Dopa kann der notwendige und mangelhaft vorhandene Überträgerstoff Dopamin wieder genügend hergestellt werden und seine Überträgerfunktion im Streifenkern wieder wahrnehmen. Dadurch verschwinden die Symptome des Parkinson-Syndroms. Auch kann die Bindungsfähigkeit des Überträgerstoffes an die Fasern des Streifenkörpers durch Medikamente verbessert werden (Stimulation der Dopaminrezeptoren durch Dopaminagonisten). Eine dritte Medikamentengruppe verhindert den Abbau von Dopamin an der Überträgerstelle durch Hemmung eines Abbauferments (Enzyms). Es handelt sich hier um Aminoxidasen, die gehemmt werden (Monoaminooxidase-B-Hemmung, MAO-B-Hemmer).

Glutamathemmung

Es kommt auch zur Beseitigung der Parkinson-Syndrome durch Einsatz von Substanzen, die nicht direkt an der Übertragung im Dopaminsystem beteiligt sind. Der Dopaminmangel führt zu einer Gegenregulation mit Überaktivierung von Überträgersystemen, die beispielsweise mit Glutamat, Acetylcholin oder auch Gaba funktionieren. Die Überaktivierung der Glutamatübertragung kann durch Amantadine reduziert werden, was zu einer Verbesserung der Parkinsonsyndrome führt.

Anticholinerge Wirkung

Die Überaktivierung der cholinergen Verbindungen bzw. Überträgerstellen wird mit Anticholinergika beeinflusst. Anticholinergika bewirken insbesondere eine Verbesserung des Zitterns.

Neben den genannten drei hauptsächlichen Wirkorten von Parkinsonmedikamenten gibt es für eine Reihe von Medikamenten noch nicht gesicherte Wirkmechanismen, insbesondere auch auf mögliche toxische Einflüsse in der Entstehung des Parkinson- Syndroms.

Unerwünschte Wirkungen von Anti-Parkinson-Medikamenten

L-Dopa, Dopaminantagonisten und Anticholinergika können zu Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung führen. Psychische Nebenwirkungen bestehen bei L-Dopa, Dopamin- Antagonisten, Seligilin und Amantadin relativ ähnlich. Die Substanzen können zu Halluzinationen, Wahn, Unruhe, Verwirrtheit führen. Anticholinergika können ebenfalls Verwirrtheit und kognitive Störungen hervorrufen. Anticholinergika und L-Dopa können Harnverhalt, Erhöhung des Augeninnendrucks, tachykarde Rhythmusstörungen, Blutdruckerniedrigungen auslösen. L-Dopa, Dopaminantagonisten und Seligilin bewirken nach längerer Einnahme Dyskinesien (Störungen des Bewegungsablaufs mit Bewegungsunruhe).

Therapiemöglichkeiten bei Morbus Parkinson (Update 2020)

Zuerst kommen verschiedene Medikamente in Frage, die oral (über den Mund)

eingenommen werden. In erster Linie ersetzen diese Medikamente den fehlenden

Botenstoff Dopamin oder imitieren seine Wirkung (siehe auch oben).

Durch den Dopaminmangel kommt es zu einer Überaktivierung in anderen Bereichen,

sodass ein Überschuss bestimmter Botenstoffe (Glutamat, Acetylcholin) besteht. Dieser

Überschuss kann gehemmt werden, was ebenfalls die Parkinsonsymptomatik verbessert.

In den ersten Jahren der Therapie gelingt meist eine sehr gute Einstellung der Patienten.

Mit zunehmendem Krankheitsverlauf kommt es jedoch zu Wirkschwankungen der

Medikamente und damit zu Phasen sowohl mit ausgeprägter Bewegungsarmut als auch

mit guter Beweglichkeit (on/off-Phasen).

Bei ausgeprägten Wirkschwankungen können andere Therapieverfahren helfen:

- Apomorphin-Therapie: Apomorphin ist ein Dopaminagonist (wirkt also ähnlich

wie Dopamin) und kann entweder mit einem Pen unter die Haut gespritzt oder

durch eine Pumpe kontinuierlich zugeführt werden. Durch die Pumpe können

Wirkschwankungen besser ausgeglichen werden. - L-Dopa-Pumpe (Duodopa): Auch L-Dopa kann kontinuierlich verabreicht

werden. Dazu wird es über eine Pumpe und einen Schlauch direkt in den

Dünndarm geführt und dort vom Körper aufgenommen. - Tiefe Hirnstimulation: Hierbei wird dem Pat. ein programmierbarer

Impulsgenerator („Hirnschrittmacher“) eingesetzt, der elektrische Impulse erzeugt

und über feine Stimulationselektroden in bestimmten Hirnarealen abgibt.

Grundsätzlich kommen diese invasiveren Therapieoptionen besonders bei Pat. in Frage,

die mit einer rein oralen Medikation trotz mehrfach über den Tag verteilter Einnahme unter

zu starken Wirkschwankungen leiden, insgesamt aber noch recht gut auf die Wirkstoffe

ansprechen und auch sonst körperlich wie geistig relativ fit sind.

Deswegen sollte rechtzeitig über die verschiedenen Therapieoptionen gesprochen

werden, nicht erst, wenn die Gesamtsituation nicht mehr zu ertragen ist und ggfs noch

zusätzliche Erkrankungen aufgetreten sind. Häufig wird der richtige Zeitpunkt leider

verpasst.

Weitere Information/Quelle:

Leitlinie DGN „Idiopathisches Parkinson-Syndrom“ 2016

Holger Grehl, Frank Reinhardt: Checkliste Neurologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart

2016

A. Hufschmidt, C.H. Lücking, S. Rauer: Neurologie compact, Georg Thieme Verlag,

Stuttgart 2013

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Literatur

- R. Thümler:

Die Parkinson-Krankheit: Antworten auf die 152 häufigsten Fragen.

– Hilfreiche Informationen für Betroffene und Angehörige – , Stuttgart TRIAS, Georg Thieme Verlag, 1998. ISBN 3-89373-437-6 - Schering Lexikon „Morbus Parkinson“, Hrsg. Gsell et al, Stuttgart. Aesopus Verlag, 1997.

ISBN 3-773-1705-5 - T. Klockgether und W.H. Oertel:

Parkinson-Syndrome. S. 847 – 880: Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen – Brandt, Dichgans, Diener (Hrsg.).

3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Kohlhammer Verlag, 1998.

ISBN 3-17-015144-4 - Bochumer Therapiekonferenz zum Morbus Parkinson 1998. In: Aktuelle Neurologie.

4 Supplement, Band 25, Dez. 1998, S. 251 – 346. Organ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. - J. Volkmann, V. Sturm, H.J. Freund: Die subkortikale Hochfrequenz-Stimulation zur Behandlung von Bewegungsstörungen. In: Aktuelle Neurologie 25, 1998,

S. 288 – 296, Georg Thieme Verlag. - Pharmakotherapie der Parkinson-Krankheit. Hrsg. W.H. Oertel, Schatthauer Verlag 1999.

ISBN 3-7945-2015-7 - B.H. Yudim, B. Riederer: Freie Radikale und die Parkinson-Krankheit. Spektrum der Wissenschaft. 3/97, S. 52 – 61

Definition (Update 2020)

Als Schlaganfall (Apoplex/Insult) bezeichnet man eine durch eine Störung der Blutversorgung bedingte, plötzlich auftretende Funktionsstörung des Gehirns.

Ursächlich für einen Schlaganfall können sowohl Durchblutungsstörungen als auch Blutungen in das Gehirn sein. Eine Differenzierung beider Zustände, die völlig unterschiedliche therapeutische Konsequenzen haben, ist ohne bildgebende Verfahren nicht möglich.

Ischämische Insulte (also eine Durchblutungsstörung) machen mit ca 80-85% aller Schlaganfälle bei weitem die Mehrheit aus, intrazerebrale Blutungen (Blutungen im Gehirngewebe) sind in 10-15% ursächlich, Subarachnoidalblutungen in 5%.

Inzidenz: 140-200/100 000 Einwohner/Jahr, Prävalenz 600/100 000. 30% der Patienten versterben innerhalb 1 Jahres.

Einteilung nach Zeitdauer und Entwicklung:

- TIA (transitorische ischämische Attacke): Komplette Rückbildung der Symptomatik nach längstens 24h (häufig innerhalb 1h) und es kann keine Läsion in der Bildgebung nachgewiesen werden.

- Ischämischer Schlaganfall: Keine oder unvollständige Rückbildung der Symptomatik innerhalb 24h und/oder Läsionsnachweis.

- Ältere Definitionen wie PRIND sind obsolet, auch die Klassifikation als TIA ist wegen der heutigen Therapieoptionen und immer besser werdender bildgebender Verfahren zunehmend umstritten.

Ätiologie:

- Makroangiopathie (krankhafte Veränderungen größerer Gefäße) der extra- und intrakraniellen Gefäße: 20-40%, meist arterioarterielle Embolien; arteriosklerotisch (ACI-, Vertebralis-, Subclavia- oder intrakranielle Stenosen) und nichtarteriosklerotisch (Dissektion, Vaskulitis, Moya-Moya)

- Zerebrale Mikroangiopathie (krankhafte Veränderung kleinster Gefäße): 20-40%, arteriosklerotisch; meist lakunäre Infarkte, subkortikale Encephalopathie

- Proximale Emboliequelle: 25-40%, am häufigsten vom Herz ausgehend bei Vorhofflimmern, Koronarer Herzkrankheit, Endokarditis, Herzklappenfehler oder persistierendem Foramen ovale (s.u.)

- Gerinnungsstörungen: < 5%, häufig junge Patienten, genetisch (AT-III-Mangel, Faktor-V-Mutation, etc) oder erworben (Sepsis, Polytrauma, paraneoplastisch, Intoxikation)

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Akutbehandlung (Update 2020)

Die intravenöse Thrombolyse (Auflösung des Blutgerinnsels) mit Alteplase (rt-Pa) wird

innerhalb eines 4,5-Stunden-Fensters ohne obere Altersgrenze zur Behandlung

ischämischer Hirninfarkte empfohlen. Der Vorteil der Lysetherapie ist zeitabhängig, nach

wie vor gilt: Time is brain!

Die intravenöse Thrombolyse mit rt-PA kann bei selektierten Patienten auch zwischen 4,5

und 6 Stunden nach Symptombeginn als individueller Heilversuch zur Anwendung

kommen.

Erweiterte Bildgebungsparameter (z.B. Mismatch-Bildgebung, Kollateraldarstellung)

sollten herangezogen werden, um Patienten mit Risikogewebe (Gehirngewebe, das

betroffen, aber noch nicht verloren ist) zu identifizieren.

Bei unbekanntem Symptombeginn (z.B. Bemerken der Symptome nach dem Nachtschlaf)

kann durch bestimmte bildgebende Verfahren eine zeitliche Einschätzung erfolgen und der

Patient bei einem „DWI-FLAIR-Mismatch“ als Zeichen für einen frischen (<4,5h alten)

Infarkt noch lysiert werden (WAKE-UP-Studie 2018).

Eine Thrombolyse ist nicht möglich/empfohlen bei:

- Intrazerebraler Blutung (deswegen initiale Bildgebung mindestens mit nativer

kranieller Computertomographie nötig) - Frühe Infarktdemarkation (Abzeichnen von untergegangenem Gehirngewebe) in

einem erheblichen Anteil des Gehirns, das von der A. cerebri media versorgt wird

(pragmatisch ab > 1/3 des Mediaterritoriums, in amerikanischer Leitline > 1/3 der

Hemisphäre (!)). Grund: Risiko für Sekundärblutungen. - Schwerste klinische Beeinträchtigung (NIHSS >25, bzw Einzelfallentscheidung,

gilt nicht bei Infarkten im Basilarisstromgebiet) - Chirurgische Eingriffe oder relevantes Trauma in den letzten 30 Tagen

- Gerinnungsstörung mit Blutungsneigung; eine Vorbehandlung mit

Thrombozytenaggregationshemmern (z.B. Aspirin, Clopidogrel) ist keine

Kontraindikation, bei Vorbehandlung mit einer Antikoagulation gilt: je nach letzter

Medikamenteneinnahme, der Möglichkeit eines Antidots (Gegenmittel) und bei Vit-

K-Antagonisten des INR (bis 1,7 vertretbares Blutungsrisiko, siehe Xian 2012,

Mazya 2013) - nicht beherrschbarer Bluthochdruck (ab > 185/110mmHg trotz mehrfachem

Senkungsversuch). - Schlaganfall vor < 3 Monaten, nur in Ausnahmefällen bei kleinem Vorinfarkt bzw

Latenz > 6 Wochen bei schwerem neuen Defizit off-label; TIA zählt nicht als

Hinderungsgrund

Eine systemische Thrombolyse kann mit einer lokalen Thrombusentfernung

(Thrombektomie) kombiniert werden. Dies betrifft besonders proximale Verschlüsse

großer hirnversorgender Gefäße, z.B. Carotis-T-Verschluss oder L-Verschluss. Auch eine

intraarterielle Lyse mit oder ohne Thrombusentfernung in Kombination mit einer systemischen Lyse ist möglich, i.d.R. bis 6h. Im Basilarisstromgebiet, insbesondere bei

progressive Stroke (im Verlauf Verschlechterung der Symptomatik) im Sinne einer Ultimaratio-

Therapie auch später.

Effekte der Lysetherapie: Reduktion der Letalität nach 1 Monat von 15% auf 12%, nach 3

Monaten von 20% auf 17%, signifikante Reduktion der Morbidität (ein Drittel der Pat.

nach 3 Monaten unabhängig). In anderen Zahlen bzgl. eines guten Outcomes (modified

Rankin Scale <1): unter Lyse innerhalb von 90min wird der Prozentsatz an Pat. mit gutem

Outcome von 29% auf 41% erhöht, innerhalb von 91-180min Erhöhung von 30% auf 43%

(siehe auch Emberson 2014).

Für weitere Information/Quelle:

Leitlinie DGN „Akuttherapie des ischämischen Schlaganfalls – Ergänzung 2015“

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Sekundärbehandlung (Update 2020)

Sofern keine Indikation für eine Antikoagulation („Gerinnungshemmung“) besteht, sollte

innerhalb von 48h nach dem Schlaganfall (oder TIA) eine Sekundärprophylaxe mit einem

Thrombozytenaggregationshemmer eingeleitet werden.

Erste Wahl ist dabei ASS, bei Vorliegen von KHK, Angina pectoris, pAVK, Diabetes oder

z.N. Myokardinfarkt ist Clopidogrel erste Wahl. Die Einnahme erfolgt grundsätzlich

lebenslang, sofern im Verlauf keine Umstellung auf eine Antikoagulation notwendig wird.

Bei erneuter TIA oder Infarkt unter ASS kann ein Umstellen auf Clopidogrel erwogen

werden, ein Nutzen ist bisher aber nicht belegt.

Eine orale Antikoagulation ist u.a. bei einer kardialen Emboliequelle notwendig

(Vorhofflimmern oder -flattern, Herzwandaneurysma, offenes Foramen ovale), ebenso

nach Gefäßdissektion (bei letzterem i.d.R. für 6 Monate). Hierzu kommen vor allem die

neuen oralen Antikoagulantien (v.a. Dabigatran) in Frage, diese sind den herkömmlichen

Vitamin-K-Antagonisten vorzuziehen.

Unabhängig von Ausgangswert, Alter oder Geschlecht senkt die Gabe von Statinen zur

Cholesterinsenkung das Rezidiv-Risiko. Ziel-LDL mindestens < 100mg/dl.

Eine blutdrucksenkende Medikation ist, sofern nicht bereits vorhanden, ab dem

Initialereignis sinnvoll. In der Akutphase ist das Ausmaß der Blutdrucksenkung umstritten,

langfristig sollte der Blutdruck mindestens unter 140/90, besser auf 120/80 gesenkt

werden.

Bei symptomatischer Carotisstenose (Engstelle der Halsgefäße), also TIA oder Infarkt

gleichseitig zur Stenose innerhalb der letzten 6 Monate (absolute Indikation bei > 70%

Stenose, relative Indikation bei 50-70%) besteht eine Indikation zu Versorgung, entweder

operative Gefäßdesobliteration (Thrombendarteriektomie/TEA) oder Stenting.

Bei 20-25% der gesunden Bevölkerung liegt ein offenes (persistierendes) Foramen

ovale (PFO) als Verbindung zwischen beiden Herzvorhöfen vor.

Bei Patienten zwischen 16 und 60 Jahren mit einem (nach neurologischer und

kardiologischer Abklärung) unklaren ischämischen Schlaganfall und offenem Foramen

ovale mit moderatem oder ausgeprägtem Rechts-Links-Shunt sollte ein interventioneller

PFO-Verschluss durchgeführt werden (RESPECT-, CLOSE- und REDUCE-Studie)

Sollte ein Verschluss abgelehnt werden oder nicht möglich sein, ist eine Prophylaxe mit

ASS oder Clopidogrel zu empfehlen, eine Antikoagulation ist nicht als überlegen zu sehen,

sofern keine sonstige Indikation dafür besteht.

Nach einem PFO-Verschluss wird eine duale Thrombozytenaggregationshemmung mit

Aspirin plus Clopidogrel für 1–3 Monate empfohlen, gefolgt von einer 12–24-monatigen

Monotherapie mit Aspirin oder Clopidogrel. Bei Patienten mit zusätzlicher Manifestation

einer Arteriosklerose wird eine dauerhafte Monotherapie empfohlen.

Disclaimer: Sämtliche Medikamente dürfen nur vom Arzt verordnet werden und unterliegen

ständigen Kontrollkriterien. Sie sind rezept- und apothekenpflichtig. Diese Substanzen

dürfen auf der Grundlage der hier gegebenen Informationen nicht vom Leser oder durch

weitergegebene Informationen gekauft oder eingenommen werden. Der Autor übernimmt

keinerlei Verantwortung für die Nennung der therapeutisch wirksamen Medikamente auf

der Homepage.

Für weitere Information/Quelle:

Leitlinie DGN „Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und transitorische

ischämische Attacke“

Leitlinie DGN „Kryptogener Schlaganfall und offenes Foramen ovale“

Copyright © 2019 Lukas Mästle-Goer, Prof. Dr. med. Klaus Peter Westphal

Überblick

Definition

Beim Schlaganfall liegt eine rasche Gefühlsstörung oder ein Ausfall von Gehirnfunktionen durch Gefäßursachen vor. Die Funktionsausfälle halten beim Schlaganfall mindestens 24 Stunden an. Der Funktionsausfall des Gehirns beruht meist auf einer zu geringen Durchblutung im betroffenen Gebiet. Es kommt dadurch zu einem Sauerstoffmangel, der zu einem Zusammenbruch der Funktionen der Hirnzellen innerhalb von Minuten führt und schließlich auch zum Zelluntergang, zum Hirninfarkt.

Meist verursachen Gefäßverschlüsse eine verminderte Durchblutung durch Thromben (Blutgerinnsel). Auch durch Arteriosklerose (Alterungsvorgänge der Wände von Gefäßen bzw. Schlagadern) werden Verschlüsse ausgelöst. Thromben aus den Herzkammern können in die Hirngefäße gespült (embolisiert) werden und so zu Durchblutungsstörungen und Schlaganfall führen.

80 % aller Schlaganfälle sind Hirninfarkte durch Durchblutungsmangel. Neben Thrombosen und Arteriosklerose gibt es zahlreiche andere Ursachen für Schlaganfall. 15 – 20 % der Schlaganfälle entstehen durch Blutungen bzw. durch Platzen oder Zerreißen von Gefäßwänden von Schlagadern (intrazerebrale Blutung, Subarachnoidalblutung).

Symptome

Bei akutem Auftreten von neurologischen, teils auch psychischen Symptomen, wie Lähmungen, Gefühls-, Sehstörungen, Schwindel, Sprachstörungen, Gangunsicherheiten, akuten Gedächtnisstörungen oder Verwirrtheit, muss an Schlaganfall als Ursache gedacht werden und umgehend gehandelt werden. Der Schlaganfall ist wie der Herzinfarkt oder die Lungenembolie wie ein Notfall aufzufassen. Die umgehende Einlieferung in eine Schlaganfallstation (stroke unit) ist notwendig. Bis zu 3 Std. nach Beginn eines Schlaganfalls kann eine mit Medikamenten durchgeführte Auflösung gefäßverstopfender Blutgerinnsel (Thrombolyse) durchgeführt werden, danach erhöht sich das Risiko für die Thrombolysebehandlung. Dann war die Durchblutungsstörung zu lange anhaltend, als dass sich stark geschädigte Hirnzellen wieder erholen können.

Risikofaktoren und Epidemiologie

Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Nikotinkonsum sind die wichtigsten therapeutisch beeinflussenden Risikofaktoren für Schlaganfall bzw. für die Alterung der Arterien. Bestehen diese Risikofaktoren, so erhöht sich bereits nach dem 50. Lebensjahr das Schlaganfallrisiko etwa alle 10 Jahre um das 2- bis 3-fache. Vorbeugung gegen Schlaganfall bedeutet Vorbeugung gegen die Risikofaktoren durch gesundes Leben mit Anpassung in Lebensführung, Nahrungs- und Essensgewohnheiten und Erreichen seelischer Gesundheit. Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Übergewicht sollten konsequent und erfolgreich medikamentös behandelt und abgesichert werden.

Die Abnahme des Schlaganfallrisikos durch gerinnungshemmende und cholesterinsenkende Medikamente sowie durch die gute medikamentöse Einstellung eines Bluthochdrucks oder eines Diabetes mellitus ist messbar. Nikotinabstinenz führt zur Abnahme des Schlaganfallrisikos bereits nach einigen Monaten.

Folgen

Die Auswirkung der durch die Mangeldurchblutung ausgelösten Hirnfunktionen ist häufig schicksalhaft. Ca. 10 % der Betroffenen sterben nach einem Hirninfarkt. Bei Hirnblutungen liegt die Letalität (Sterberate) zwischen 40 – 50 % der Fälle. Bei ca. 20 – 25 % bleiben schwerwiegende neurologische Defizite auch nach erfolgreicher Rehabilitationsbehandlung bestehen. 25 – 30 % heilen unter Therapiebedingungen aber so aus, dass mit den zurückgebliebenen leichtgradigen Behinderungen die Verrichtungen des alltäglichen Lebens ohne höhergradige Einschränkung gemeistert werden können. Bleibt allerdings Pflegebedürftigkeit, so führt Schlaganfall zu langfristigen Lebensveränderungen – Belastungsfolgen bei Ehepartnern und in den Familien. Angehörigen von Schlaganfallpatienten kommt eine sehr wichtige Bedeutung in der Rehabilitation zu. Psychosoziale Betreuung in der Schlaganfallnachsorge ist notwendig.

* die Aufarbeitung neuerer Ergebnisse und Leitlinien ist in Arbeit

Epidemiologie (Ausbreitung und Häufigkeit)

In Deutschland ereignen sich pro Jahr etwa 185.000 – 220.000 Schlaganfälle. Summiert man die Zahl der Patienten über die Jahre, dann müssen etwa 800.000 Patienten auf Grund der Folgen von Schlaganfällen versorgt werden. Der Schlaganfall ist die häufigste neurologische Erkrankung und steht an Platz 3 der Todesursachen in Deutschland nach Herzerkrankungen und Krebs. Die Inzidenz der Erkrankung liegt in Deutschland bei 136, in Großbritannien bei 124 und in Frankreich bei 101 erstmaligen Schlaganfällen bezogen auf 100.000 Einwohner (Zeitraum 1995 – 1997). In einer Alterskategorie 60 J. und älter liegt die Inzidenz bei 160 erstmaligen Schlaganfällen auf 100.000 Einw., in der Alterskategorie 50 – 59 J. liegt sie nur halb so hoch bei 80 erstmaligen Schlaganfällen auf 100.000 Einwohner. Die Inzidenz des Schlaganfalls bei den 84jährigen beträgt 2.117 erstmalige Schlaganfälle auf 100.000 Einwohner. Die Schlaganfallhäufigkeit steigt also mit zunehmendem Alter an. Es muss durch die Zunahme der Lebenserwartung mit einem deutlichen Anstieg der Schlaganfallhäufigkeit gerechnet werden. So soll im Jahr 2030 der Anteil der über 65jährigen ca. 33 % betragen. (Daten nach Koluminsky-Rabas und Heuschmann 2002.)

Hypertonie

Der wichtigste einzelne Risikofaktor des Schlaganfalls ist die Hypertonie. Das Risiko für Schlaganfall ist direkt abhängig von der Höhe des Blutdrucks. Insbesondere für Hirnblutungen besteht ein 4 – 5-faches Risiko bei Vorliegen einer Hypertonie. Auch im höheren Lebensalter ist die Häufigkeit von Schlaganfall durch Hypertoniebehandlung verringert worden. Eine leichte Hypertonie liegt ab einem Wert größer 140/90 mmHg vor. Etwa 40 % der Schlaganfälle werden durch einen erhöhten Blutdruck erklärt (Weih et al. 2004).

Rauchen

Generell steigert Zigarettenrauchen das Schlaganfallrisiko gegenüber Nichtrauchern um 50%. Starke Raucher erhöhen ihr Risiko nochmals um das 2fache (starke Raucher: über 40 Zig./Tag). Das Risiko bei Frauen ist höher als für Männer. Nach Aufgabe des Zigarettenrauchens sinkt das Risiko für Schlaganfall. Das Risiko für Schlaganfall bleibt aber bei Ex-Rauchern erhöht, Weih et al. 2004. Rauchen ist auch ein besonderes Risiko für Subarachnoidalblutungen im Bereich Schädelbasisarterien (circulus Willisi), das Risiko für Subarachnoidalblutungen ist verdreifacht.

Herzerkrankungen

Das höchste Risiko hat das Vorhofflimmern. Das Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und bewirkt Embolien. Bei Embolien werden Blutklumpen (geronnenes Blut) mit dem Blutstrom in den Adern fortgespült. Schlaganfälle durch Embolien bei Vorhofflimmern sind meist schwer und führen zu erheblichen Behinderungen oder auch Tod (Weih et al. 2004.) Die Häufigkeit von Vorhofflimmern erhöht sich alle 10 Jahre. 35 % aller Menschen mit Vorhofflimmern erleiden während ihrer Lebenszeit einen Schlaganfall. Die Veränderung der Herzklappen (Verkalkung der Mitralklappe), koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und links-ventrikuläre Hypertrophie stellen zusätzliche Risiken dar. Insbesondere bei Patienten unter 50 J. und bei Frauen kommt es auch durch ein offenes Foramen ovale zum Schlaganfallrisiko

Diabetes mellitus

Erhöhter Blutzuckerspiegel und Verminderung der Insulinrezeptorenqualität bzw. der dadurch ausgelöste Hyperinsulinismus führen zur Arteriosklerose der Gefäßwände. Das Risiko für Schlaganfall ist bei Diabetikern um 2 – 3 erhöht. Dabei ist dieses Risiko auch unabhängig von den häufig begleitenden zusätzlichen Risikofaktoren Hypertonie, Adipositas und Dyslipoproteinämie.

Übergewicht (Adipositas)

Auch für Adipositas besteht ein unabhängiges Risiko. Meist ist Übergewicht aber in einer Symptomkombination aus Adipositas, Hypertonie, Dyslipidämie, Hyperinsulinämie mit einem erhöhten Risiko behaftet. Gesamtcholesterin als auch LDL-Cholesterin verstärken die Arteriosklerose der A. carotis. HDL-Cholesterin vermindert die Arteriosklerose. Bei Hochrisikopatienten können Medikamente, die die Cholesterinspiegel senken, die Schlaganfallhäufigkeit um 30 – 46 % vermindern. Cholesterinwerte größer als 310 mg/dl erhöhen das Schlaganfallrisiko

Alkoholkonsum

Mit starkem Alkoholkonsum steigt der Risikofaktor beträchtlich. Oberhalb von 50 g Alkohol pro Tag (mehr als 1l Bier oder ½ l Wein findet sich das 5 – 11-fache Risiko für Hirnblutung. Für den Hirninfarkt durch Gefäßverschluss sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Sehr geringe Mengen Alkohol (1 Drink pro Woche) führen dagegen zur Risikoreduktion. Wechselnde Alkoholexzesse z.B. an Wochenenden sind Risikofaktor für Hirninfarkte, besonders für Blutungen (auch bei jüngeren Erwachsenen). Leichter Alkoholkonsum führt zur geringeren Arteriosklerose der Karotiden (Halsschlagadern) und der Schädelbasisgefäße (circulus Willisi). Dies gilt aber nicht für die kleinen intrazerebralen Arterien. Moderater Alkoholkonsum kann Lipoprotein A senken und HDL-Cholestrin steigern. Alkohol kann die Blutfließeigenschaften verstärken, es reduziert die Thrombozytenaggregation und verstärkt die Fibrinolyse. Es verbessert auch die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen. Die aufgeführten schützenden Effekte von Niedrigdosis Alkoholkonsum müssen aber dagegen abgewogen werden, dass diese Mengen auch zu chronischem Alkoholkonsum und damit auch zum Alkoholismus bzw. zu Suchtfolgen führen. Ein mittlerer Anstieg des Alkoholkonsums um 1 Drink pro Woche führt zu 10% mehr Alkoholkranken.

Hormonsubstitution

Bei Frauen vor der Menopause, die Hormone als Kontrazeptivum (Verhütungsmittel) einnehmen, ist das Risiko erhöht. Dramatisch wird es, wenn die Frauen an einer Hypertonie leiden oder aktuelle Raucherin sind. Dann steigt das Risiko auf das 7 – 11-fache.

Die Hormontherapie nach der Postmenopause wird häufig eingesetzt, um klimakterische Beschwerden und Osteoporose zu vermindern. Hier führt die Östrogensubstitution zur Verminderung von LDL-Cholesterin und erhöht HDL-Cholesterin und hat damit einen schützenden Effekt nach älteren Studien. Neuere Ergebnisse zeigen einen Risikozuwachs.

Risiko bei Östrogeneinnahme

- Erhöhtes Risiko für Schlaganfälle bei Östrogengehalt >0.050 mg

- Kein erhöhtes Risiko bei Östrogengehalt <0.050 mg

- Risikozunahme bei Frauen über 35 J., gleichzeitigem Nikotinabusus, arterieller Hypertonie, Migräne, Gerinnungsstörungen mit erhöhter Gerinnbarkeit des Blutes

- Hormonersatztherapie (HRT) in der Postmenopause ist ebenfalls mit Schlaganfallrisiko verbunden:

- HRT erhöht das Schlaganfallrisiko nach der Menopause um 7/1000 pro Jahr.

- Ein stark erhöhtes Risiko bei gleichzeitiger Hypertonie und Nikotin zusätzlich.

Drogenmissbrauch

Kokain-Missbrauch ist ein bedeutender Faktor bei jungen Erwachsenen für Schlaganfall. Insbesondere Hirnblutungen sind bei jungen Patienten an die Einnahme von Kokain gebunden.

Soziale Faktoren

Mit steigender sozialer Schicht nimmt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen (Rauchen, Übergewicht, hohe Cholesterin-Werte, Bluthochdruck) ab (Kunst et al. 1998).

Homocystein

Es besteht eine enge Beziehung zwischen hohen Homocysteinspiegeln im Blut und dem Ausmaß von Verengung der Karotisarterie bzw. der Gefäßwanddicke (Intima media Dicke). Homocystein kann zur Endothelschädigung führen. In wenigen Studien wird ein Zusammenhang zwischen Homocystein als Risikofaktor mit einer Dosiswirkungsbeziehung für Hirninfarkt nachgewiesen. Studien, die Reduktion von Schlaganfällen durch Behandlung der erhöhten Blutspiegel beweisen sollen, werden durchgeführt. Eine Zusammenfassung über Homocystein und neurologische Erkrankungen findet sich in dem Buch von C. Bohlander-Gouaille und T. Bottiglieri, 2003. Auf den Zusammenhang von erhöhten Homocystein und Alkoholkonsum sei hingewiesen (Bleich et al. 2003).

Multiples metabolisches Syndrom

Bei erhöhtem Blutdruck, Störung des Lipid-Stoffwechsels und des Glukose-Stoffwechsels, Adipositas addieren sich die Faktoren und wirken häufig gegenseitig verstärkend. Beispielsweise erhöht sich bei einem 70-jährigen Mann in einem 10-Jahres-Zeitraum das Risiko von 5,4 % auf 79 % für Schlaganfall, wenn dieser Patient bei bereits medikamentös gut behandelter Hypertonie zusätzlich eine koronare Herzkrankheit, ein Vorhofflimmern, eine Verdickung des linken Herzmuskels, ein Diabetes und Rauchen als Risikofaktoren vorliegen hat. Patienten mit Übergewicht haben ein in etwa verdoppeltes Schlaganfallrisiko (Weih et al. 2004).

Chronische Infektionen sind mit einem erhöhten Risiko von Arteriosklerose behaftet, also auch für Schlaganfälle.

Körperliche Inaktivität

Körperliche Aktivität hat einen schützenden Effekt vor Schlaganfall. Inaktivität stellt einen Risikofaktor dar (Lee et al. 1999, Weih et al. 2004).

Seltene internistische Ursachen

Entzündliche Gefäßerkrankungen, Gefäßwandablösungen, Stoffwechselerkrankungen, Gerinnungsstörungen mit verstärkter Gerinnbarkeit, rheumatische Erkrankungen, Kollagenkrankheiten, Herzwandentzündungen, Herzklappenersatz stellen eine zusätzliche Gruppe von Risiken für Schlaganfall dar.

Arteriosklerose

Wie sind Arterien aufgebaut?

Die Zellen des Körpers brauchen Sauerstoff. Ohne Sauerstoff würden sie bereits nach kurzer Zeit absterben. Sauerstoff wird über das Blut in den Arterien an die Körperzellen transportiert. Dabei fließt es durch dickwandige Arterien, die sich ähnlich wie ein Baum in Äste, Zweige stets feiner aufteilen und so sämtliche Körperzellen mit Blut bzw. Sauerstoff versorgen können. Die Wände dieser Gefäße bestehen aus verschiedenen Muskelschichten. So sind diese dickwandigen Muskelarterien schließlich aufgezweigt in kleine Ateriolen. Die Ateriolen verästeln sich in die sogen. Kapillaren (Gefäß mit dem Durchmesser eines Haars, Haargefäße).

Die Arterien sind Schläuche mit „Muskelwänden“. Die Innenhaut steht in Kontakt mit dem durchfließenden Blut. Sie ist eine Schicht aus abgeflachten Epithelzellen, die Tunica intima („Intima“). Dieser Zellschicht ist aufgelagert eine Außenschicht der Tunica intima aus Bindegewebe und Proteinfasern. Es folgt als mittlere Schicht die Tunica media, die aus mehreren übereinander gelagerten Muskelzellen und elastischen Fasern besteht. Sie ist bei den großen Arterien die dickste Schicht. Die Muskelfasern haben die Aufgabe, dem Druck (Blutdruck) im Gefäß standzuhalten und ihn zu regulieren. Dabei können die Gefäße sich erweitern oder auch durch die Muskelfasern verengt werden. Als Außenschicht eines Gefäßes folgt dann die Tunica elastica, die dem Gefäß Stützfunktion gibt. Diese Schicht führt auch die kleinen Gefäße, die die Muskelzellen „ernähren“ müssen, die Vasa vasorum.

Wie kommt es zur Arteriosklerose?

Bei der Arteriosklerose kommt es zu einer Veränderung der Gefäßwände. Beispielsweise reagiert bei erhöhtem Blutdruck die Tunica media, die die dickste Muskelschicht im Gefäß darstellt, mit Sättigung bzw. einem kräftigeren Gefäßmuskel um dem erhöhten Blutdruck standzuhalten. Dabei kann diese Muskelwand dann so dick werden, dass sie selber nur schlecht mit Sauerstoff versorgt wird und es nach Zelluntergang zu Narbenbildungen in dieser Muskelschicht kommt. Auch kann das Lumen der Arterie (innerer Hohlraum durch den das Blut strömt) durch die Verdickung der Muskelschicht so stark eingeengt werden, dass zu wenig oder gar kein Blut mehr durch dieses Gefäß fließen kann. Es können sich auch durch zu langsamen Fluss Blutklumpen (Koagel und Thromben) bilden, die das Gefäß verstopfen und den Blutfluss durch das Gefäß verhindern. Dies trifft bei Bluthochdruck besonders für die kleinen Äste der Arterien, die Ateriolen und Kapillaren, zu.

Werden im Blut zu große Mengen an Fett, Cholesterin und ähnliche Substanzen transportiert, dann dringen diese Fettsubstanzen in die Tunica intima der Gefäße ein und führen hier zu Stoffwechselveränderungen. Es kommt zum narbigen Umbau der Gefäßwände und zu Auflagerungen und Verdickungen der Gefäßinnenwand. Es bilden sich Fettkerne und andere Ablagerungen (Atherome oder Plaques). Auch sind die Intaktheit und die Funktionsfähigkeit der Gefäßinnenwand von anderen im Blut transportierten Funktionen abhängig. Beispielsweise führen Substanzgruppen oder Moleküle (freie Radikale) zu toxischen Prozessen an den Zellen der Gefäßinnenwand und damit zu einem vernarbenden arteriosklerotischen Ablauf an der Innenwand der Gefäße mit Verdickung. Bakterien können in die Gefäßauskleidung bzw. in die verdickten Wände mit Atheromen und Plaques eindringen bzw. sich einnisten und die Arteriosklerose beschleunigen. Insgesamt sind die Gefäßinnenwand und auch die Muskelschicht in der Tunica media verschiedensten krankhaft wirkenden Prozessen unterworfen, die zur Versteifung der Gefäßwand, zur Verdickung und zu Auflagerungen und Verengungen führen. Mit zunehmendem Alter ist dies ein natürlicher Prozess, der durch die verminderte altersbedingte Regenerationsfähigkeit der beteiligten Zellen hervorgerufen wird.

Vorgänge bei Arteriosklerose

- Sättigung der Tunica media (Muskelschicht) durch erhöhte Druckanforderung (Hypertonie)

- Narbiger und bindegewebiger Umbau der verdickten Muskelschicht, teils mit Sauerstoffmangel in den verdickten Muskelzellschichten der Media

- Fett- und Cholesterin-Auskleidung der Gefäßinnenwand und Eindringen dieser Substrate in die Gefäßwand

- Giftige (toxische) Einflüsse auf die Zellen der Gefäßinnenwand mit Zelluntergang und narbigem Umbau

Was sind die Folgen der Arteriosklerose?

Die Fettablagerungen oder Plaques haben einen unterschiedlich rauhen bzw. narbigen Aufbau. Das Blut strömt an diesen Verhärtungen, Krusten und rauhen Oberflächen vorbei, und es kommt zur Ansammlung von Blutblättchen (Thrombozyten, die die Blutgerinnung in Gang setzen) und auch Blutzellen. Auf diese Weise bilden sich an Plaques und Atheromen Blutgerinnsel. Diese verengen das Lumen des Gefäßes zusätzlich und es kann zu einem zu geringen Durchfluss durch das Gefäß kommen. Gefährlicher ist es, wenn diese Thromben das Gefäß vollständig verstopfen. Es kann zum Ablösen des Blutklumpens oder Blutgerinnsels (Embolisierung) kommen, das dann mit dem Blutstrom in andere Gefäße gespült wird und diese verstopft. Die Blutgerinnsel können sich teilweise wieder auflösen, meist werden sie aber verfestigt und schließlich in die Gefäßwand „eingebaut“, so dass es zu zusätzlichen Vernarbungen und Unregelmäßigkeiten der Innenwand der Gefäße mit Verengungen kommt. So führt eine bereits begonnene Arteriosklerose zusätzlich zu einem verstärkten Fortschreiten der Arteriosklerose selber.